江津简介

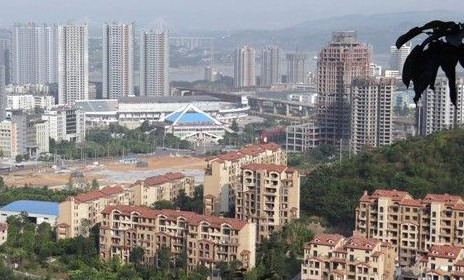

江津区,位于中央直辖市重庆西南长江之滨,距渝中区公路里程50公里;铁路里程65公里;水路里程72公里。江津区气候特征与重庆主城九区相近,域地形南高北低,最低处珞璜十坝海拔178.5米;最高点四面山蜈蚣坝海拔l 709.4米,主城区平均海拔209.7米,50年一遇洪水位199.门米,全区面积3200.44平方公里,人口147万。 江津古属于《禹贡》梁州,星临由大朱雀鬼宿,周属巴国(今重庆渝中区),秦届巴郡,早在5000年前的新石器时代就有人类早期文明在这里繁衍。</br>江津区常住人口127.52万人,其中城镇人口68.6万人,城镇化率53.8%;户籍总人口148.65万人;其中,非农业人口72.02万人,农业人口76.63万人。2012年全年完成GDP426亿元,全区社会消费品零售总额145亿元。大江西来,在江津城区受阻于鼎山转而向北,复受阻于马骏岭东巡,再受阻于高家坪南巡南回,最后转向东北,环鼎山绕了一个几字形的大弯,故江津又名几江。重庆市成为全国统筹城乡综合改革配套试验区以来,江津区的城市建设取得了可喜的成绩。2011年底,中心城区建成区达48.85平方公里,中心城区人口达45.5万人,基础设施建设方面成效显著,重庆绕城高速(外环高速)、渝泸高速公路等重点建设项目顺利推进,九江大道、西江大道的建设进一步增强了与重庆主城区的联系,“五桥六路融主城”的格局逐步形成,城区管网已全面完成改造,城市垃圾实现分类收集和无害化、资源化处理。公共服务设施建设方面稳步推进,商品流通、金融保险、交通邮电等传统行业在市场竞争中不断创新,教育、医疗事业呈现良好的发展态势,群众性文化体育活动服务网络逐步健全,“四大文化品牌”已深入人心,城市公共服务水平明显提高。2012年6月13日,中国老年协会正式授予重庆市江津区“中国长寿之乡”的称号。

历史沿革

古为巴国地,南齐永明五年(487年)置江州县。西魏(553-557年)改江州县为江阳县,县治在今江津顺江。北周孝文帝元年(557年)县治迁至今几江,隋开皇十八年(598年)因县城地处长江之要津而改江阳县为江津县。唐武德三年(620年)析江津县西部置万春县(治今朱沱,后改为万寿县)。宋乾德五年(967年)裁万寿县入江津县。元至元16年(1279年),属四川省重庆路总督府自辖的录事司。明清时期属重庆府。民国时期先后属四川省重庆抚府、川东观察使、川东道、第三行政督查区。

1949年12月,江津属四川壁山专区;1950年,壁山专区划归川东行署。1951年1月,壁山专区由壁山县迁往江津县,改称为江津专区,属四川省。1960年,江津专区驻地迁往永川,仍称江津专区。1968年改为江津地区。1981年改为永川地区。1983年2月撤销永川地区并入重庆市,江津县属重庆市辖。1992年8月4日,民政部(民行批[1992]88号)批复同意:撤销江津县,设立江津市。为四川省辖县级市,由重庆市代管。1997年,中央设立重庆直辖市,江津划归重庆直辖市管辖。2006年10月22日,国务院(国函[2006]110号)批准:撤销江津市,设立重庆市江津区。以原江津市的行政区域为江津区的行政区域,江津区政府驻几江街道。2007年2月13日,重庆市江津区正式挂牌成立。

自然地理

| 江津城区气候特征与重庆相近,但综合气象指标要优于重庆。江津区域地形南高北低,最低处珞璜十坝海拔178.5米;最高点四面山蜈蚣坝海拔1709.4米,主城区平均海拔209.7米,全区面积3200.44平方公里。 |

大江西来,在江津城区受阻于鼎山转而向北,复受阻于马骏岭东巡,再受阻于高家坪南巡南回,最后转向东北,环鼎山绕了一个几字形的大弯,故江津又名几江。

资源

江津区位于长江中上游,三峡库区尾端。地处东经105°49′—106°38′,

北纬28°28′—29°28′之间,东西宽80公里,南北长100公里。东邻巴南、綦江,南靠贵州习水,西依永川、四川合江,北接壁山。地形南高北低,以丘陵兼低山地貌为主,分平阶地、丘陵地和山地,其中丘陵占78.2%,低中山占21.8%。南部四面山区系云贵高原过渡到四川盆地的梯形地带,北部华盖山等系华莹山支脉。海拔最高处四面山蜈蚣坝为1709.4米,最低处珞璜镇中坝为178.5米,相对高差为1530.9米。

| 江津气候属北半球亚热带季风气候区,全年气候温和,四季分明,雨量充沛,日照尚足,无霜期长。市区几江镇年平均气温18.4℃,冬季平均气温7.7℃,夏季平均气温28.5℃。 |  |

年日照时数1273.6小时,年降雨量1030.7毫米,无霜期341天,年湿度81%,太阳总辐射量86.5千卡/平方厘米。

| 江津资源丰富,是全国商品粮、柑桔、瘦肉型猪、速生丰产林和食品工业基地。全市有主要动植物1800多种,天然气、石膏、石英砂、石英石、石灰石、矿泉水等10多种矿产储量丰富。 |

全市现有森林面积118万亩,活立木蓄积量350万立方米,森林覆盖率达27.5%以上。水能资源200多万千瓦。江津拥有聂荣臻元帅陈列馆、聂荣臻元帅故居、陈独秀旧居,风景宜人的黑石山、骆来山和国家重点风景名胜区四面山等众多的历史文物和风景名胜区。江津物产丰富,特产众多,江津柑桔、江津花生、油酥米花糖等名特产扬名海内外。